云端教学新天地:工学院王勇老师在线授课体验谈

编者按:这个春季学期,为确保“延期不停教,延期不停学”,北京大学工学院授课教师及教务部门做了大量的筹备和协调工作,认真备课,积极有序开展线上教学,尽全力做到“标准不降低、学习不停顿、研究不中断”。因疫情分隔各地,师生通过各种线上教学模式保持沟通,共同努力,构筑起“云端”的知识殿堂。开课至今,在线授课的效果如何?有哪些经验和教训值得分享总结?我们采访了工学院的几位老师,请大家分享了体验谈。本期的主角是力学与工程科学系的王勇老师。

王勇老师体验谈:

我本学期(2019-2020春季)有一门课程“高等动力学”,是北京大学工学院力学系和航空航天系的专业必修课。这门课过去(2008年以前)是力学系的“理论力学(下)”,当时是鉴于北京大学成立工学院后,工学院相关专业可能理论力学的相关基础知识,由黄克服老师主持改革课程,把过去力学系的理论力学课程构建为“理论力学”(周学时4)和“高等动力学”(周学时3)两门课程。其中“理论力学”涵盖了国内工科学校相同课程的所有内容,针对北京大学工学院相关专业大二本科生(包括力学系学生);而“高等动力学”则主要是针对力学系本科生,目标是提高学生对经典力学的认知,其主要内容涵盖经典力学的几个专题:分析力学初步,多自由度系统微振动理论,刚体定点运动和和一般运动的运动学和动力学。

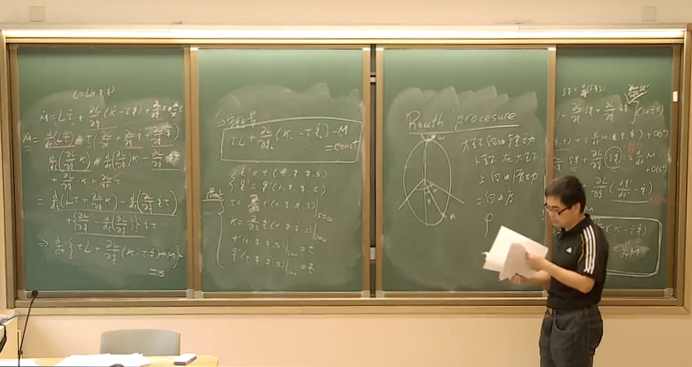

教室授课现场

我选择的教学方式是教室授课。尽管学生数量(40人)没有满足学校要求(100人),但是还是非常感谢学校批准了我的教室授课请求。很有意思的是,我2月10从老家吉林回北京,在家里自动隔离两周,期间有三次课程无法去教室上课,我当时选择了使用“腾讯会议”来授课。由于学生分布全国各地,而且这个课程有一定的难度,我就事先写好讲义,用手机拍照下来,在上课前几天发到课程微信群里,使得学生能够在课前充分预习。用“腾讯会议”所上的前三次课,我基本上是照着讲义讲,并且总能能够提前一刻钟左右讲完。用会议软件有几个好处,一个是可以随时跟学生互动,及时回答学生提出的问题;另外一个是学生们和老师可以实时讨论,更有点像圆桌会议。不足之处就是讲述太快,学生没有课堂现场感受。而课堂授课的好处是,可以用粉笔黑板,教师对所讲理论和例题的思考过程实时再现,这样更有利于学生对理论知识的接受,并且及时跟上老师的思路。

谈到授课体验,由于教室授课不是当面看到听课学生,应此不能够直接得到学生授课现场感受,也就很难根据学生对知识的接受程度现场调整甚至是改变自己授课节奏和授课内容。另外,也不能针对学生听课中间即兴提问给予解答、讨论与展开。但是,由于北京大学学生自学能力普遍很强,我又提前几天把教案发给他们,他们对本课程的学习整体效果还算满意。但是,我个人觉得,无论是学生之间,还是学生和老师及助教之间,还是缺乏面对面的交流。对于高等动力学的授课内容,都是历史上数学力学大师们经过很长时间探索和思辨,甚至是走了不少弯路,而最终得出的理性的精髓。因此学生也不可能一次就能够有所整体把握,这就更需要在学习过程中学生之间,以及学生和老师之间的相互讨论来促进对所学知识的消化和理解。

希望在当前网络信息高度发达时代,学校能够进一步加强网络教学设备和功能。譬如,能否在授课课堂实时显示学生听课的现场反应,以及实现授课现场学生与老师的实时沟通、交流与讨论?这样,就有可能使得课堂远程授课与学生在教室里临场听课有相同的效果。

对于上网课的同学们,我想说的是,大家是北大学子,有超强的自我学习能力,应该在上课之余,充分利用网络,去攻读一些经典力学领域的相关名著,也要看网上的名家授课,譬如哈佛、MIT等名校的相关公开课,以及国内教学名师线上精品课。只有博取众长,才能真正学好一门知识。

王勇:北京大学工学院力学与工程科学系教授,本科毕业于北京大学力学系力学专业,先后获北京大学一般力学硕士、美国加州理工学院控制与动力系统专业博士学位,研究领域主要为动力学与控制。曾获北京市教育工会2011年“教育先锋教书育人标兵”、“第十二届全国周培源大学生力学竞赛优秀指导教师奖”等荣誉。